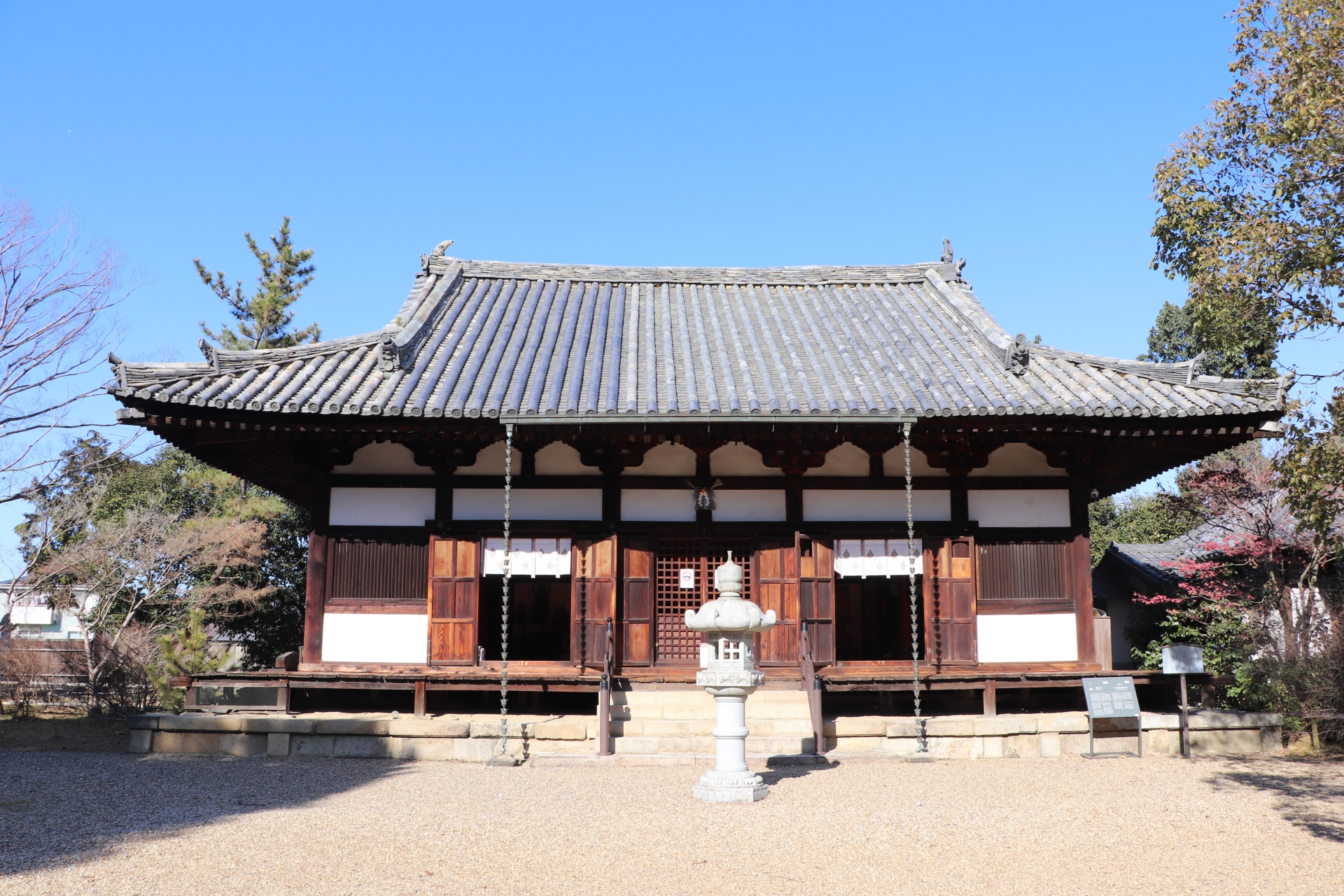

皇后と仏教の物語が息づく ― 奈良・海龍王寺で静寂と国宝にふれる旅

今回は、平城京の宮廷仏教を今に伝える隠れた名刹──「海龍王寺(かいりゅうおうじ)」をご紹介します。奈良市街の喧騒から少し離れたこの地には、静かに時を重ねてきた国宝の五重小塔と、皇后の願いが込められた仏教の歴史があります。

■ 歴史の舞台:光明皇后が創建した海龍王寺とは?

天平3年(731年)、聖武天皇の皇后であった光明皇后によって建立された海龍王寺。その地はもともと、藤原不比等(ふひと)の邸宅跡地の一角──北東(鬼門)にあたる場所でした。

娘の光明皇后がその地を受け継ぎ、「皇后宮」として住まうようになったのち、唐からの帰路で嵐に巻き込まれた僧・玄昉(げんぼう)が、『海龍王経』を唱えて無事帰還したことに感謝し、鬼門鎮護の祈願寺として堂宇を整備したのが、海龍王寺のはじまりです。

この由来から「海龍王」の名が付き、また、敷地の位置から「隅寺(すみでら)」とも呼ばれてきました。

■ 日本最小の国宝五重塔「五重小塔」

海龍王寺を訪れる最大の魅力といえば、やはり国宝「五重小塔」です。

- 高さわずか4.01メートル

- 奈良時代(8世紀前半)に造られた木造塔

- 西金堂内に安置されており、堂内で参拝可能

屋内に設けられたこの小塔は、大伽藍を模して小規模でありながら精巧な構造を持ち、上層に行くほど細くなる設計、軒の反り、木組みの細部など、天平工芸の真髄を体感できる建築美術の逸品です。1951年に国宝第18号として指定され、今もなおその美しさは訪れる人々の心をとらえています。

■ 十一面観音菩薩立像(重要文化財)

海龍王寺の本尊である十一面観音菩薩立像も、見逃せない見どころのひとつ。その慈悲に満ちた穏やかな表情、流れるような衣文の造形は、日本彫刻美術の真価を感じさせます。

通常は戸帳越しの拝観ですが、春・初夏・秋の特別開帳期間には、近くでそのお姿をじっくり拝むことができます。

■ その他の寺宝と見どころ

海龍王寺は、仏教芸術・奈良文化に興味のある方にとって宝の山のような場所でもあります。

- 寺門勅額(重要文化財):聖武天皇より賜った額。格式の高さを示します。

- 隅寺心経(奈良市指定文化財):奈良時代に書写された般若心経。

- 舎利塔(重要文化財):金銅製の舎利容器。鎌倉時代の高度な金工技術が光ります。

- 仏涅槃図(奈良県指定文化財):釈迦入滅を描いた情景。

- 毘沙門天画像(重要文化財):平安期の貴重な仏画。

また、春になると境内には雪柳の白い花が咲き誇り、まるで天平の美が蘇るかのような幻想的な光景が広がります。

■ 海龍王寺の拝観案内

| 区分 | 通常期 | 特別公開時(十一面観音ご開帳など) |

|---|---|---|

| 大人 | 500円 | 600円 |

| 中高生 | 200円 | 300円 |

| 小学生 | 100円 | 同左 |

- 拝観時間:9:00~16:30(特別公開時は17:00まで)

- 休寺日:8月12日~17日、12月24日~31日

- ※悪天候時は閉門となる場合があります。

■ アクセス情報

| 出発地 | アクセス方法 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 近鉄奈良駅・JR奈良駅 | 奈良交通バスで「法華寺前」下車すぐ | 約15分 |

| 近鉄新大宮駅 | 徒歩約15分 | – |

| 平城宮跡(遺構展示館) | 徒歩圏内 | – |

- 駐車場:普通車10台(無料)、大型バスは事前連絡要

✴ 近隣には法華寺もあり、皇室ゆかりの寺院巡りを一度に楽しむことができます。

■ 訪問のヒント

- 滞在時間の目安:30分~1時間程度

- おすすめ時期:

- 春の特別開帳(3月下旬~4月上旬)

- 初夏(5月上旬)

- 秋の紅葉シーズン(10月下旬~11月上旬)

- 平城宮跡と合わせて訪問するのがおすすめ

- 小さな寺だからこそ、静けさを味わえる時間がある

■ まとめ:静かなる“天平の記憶”にふれる場所

海龍王寺は、華やかな観光地のような賑わいはないかもしれません。しかしその分、ここでは静寂の中に宿る日本の美と祈りを、ゆっくりと感じることができます。

- 日本最小の国宝五重塔

- 皇后の願いが込められた祈りの空間

- 仏教美術の至宝

どれを取っても、日本文化に深く触れたい訪日観光客におすすめのスポットです。ぜひ当店【TRAVELBAG】で荷物を預けて、身軽な奈良散策の途中に、海龍王寺を訪れてみてください。